相続・遺言・老後の財産管理 Q&A

相続人

Q1 相続できるのは、誰ですか。

Aⅰ 別表「相続順位と法定相続分![]() 」をご覧ください。

」をご覧ください。

Aⅱ 子供であるあなたと他に御兄弟姉妹がおられたらその方たち、お母さんが存命ならお母さんももちろん相続人です。もっとも、お母さんが離婚されておれ ば、お母さんは配偶者でないので相続人にはなりません。お父さんのもとを離れて、お母さんに育てられた兄弟姉妹がおられれば、その方たちとお父さんとの親子関係は残っていますので、子として相続権があります。

Q2 長姉は、嫁いで姓も変わっていますが相続権がありますか。

A 結婚されていることや被相続人と姓が異なっても、親子関係であることに変わりがありませんので相続権があります。

Q3 末弟は、幼少の頃に、他家の養子に出されています。末弟にも相続権がありますか。

A 養子は、養親と親子関係がありますが、実親との親子関係も残っていますので、両方の親について相続権があります。但し、特別養子縁組(民法817条の2)の場合は、実方の血族との親族関係が終了しているので、実方の相続権はありません。

Q4 長兄は、結婚して子供が出来た後に、交通事故で死亡しています。この場合どうなりますか。

A 亡くなられている長兄のお子さんが、長兄の相続分を代襲相続(代わりに相続)されることになります。

Q5 下の弟が、20歳の頃に父親と喧嘩して家を飛び出し、その後全く連絡がとれず、今どこにいるのか、生きているのかどうかもわかりません。この弟にも相続権がありますか。

A 相続権があります。したがって、遺産分割協議をする場合、この弟をはずしてすることは出来ません。住民票を調べるなどして連絡を取る必要があります。手を尽くしてもわからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることになります。

このような方がおられる場合、遺言書を書いておいてもらうと分割協議の必要がありませんので便利です。

Q6 仮に、最初から父親に子どもがいなかったらどうなりますか。

A 妻であるお母さんと、お父さんの兄弟姉妹が相続人となります。

遺言書が見つかった場合どうすればいいのですか

Q7 自筆の遺言書が見つかりました。どうすれば、いいですか。

A 家庭裁判所に、その遺言書の「検認」の申立てをする必要があります(家庭裁判所が、遺言書の存在を確認する手続き)。その後、遺言書の記載内容にしたがって処理することになります。検認は、その遺言書の有効性まで確認するものではありません。

Q8 公正証書遺言が見つかった場合はどうですか。

A 検認の必要はありません。遺言書の記載内容に従って処理することになります。

遺留分・最低保障の請求

Q9 父親は、末妹を可愛がっており、全ての遺産を末妹に相続させるとの遺言書を作成していました。私は何も相続できませんか。

A 子には遺留分という権利が認められていますから、遺留分を相続することができます。但し、そのような遺言書の内容を知った時から1年以内に、末妹さんに対して請求しなければなりません。

遺留分権利者と割合は、別表「遺留分権利者と割合![]() 」をご覧ください。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

」をご覧ください。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺産分割協議

Q10 法律で相続割合が決まっていると聞いていますが、その通りに分けないといけないのですか。

A 民法900条は、一応相続分を決めています(別表「相続順位と法定相続分![]() 」をご覧ください)。他方で906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物 又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めていますので、法定相続人全員 が同意すれば法定相続分と異なる分割をすることができます。

」をご覧ください)。他方で906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物 又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めていますので、法定相続人全員 が同意すれば法定相続分と異なる分割をすることができます。

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。

特別受益

Q11 私は、結婚するときに、父親に家を買ってもらっています。このことは、遺産分割に影響があるのでしょうか。

A 被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時にお いて有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすと規定されています(民法903条1項)(これを、「特別受益」と呼びます)。した がって、その家を、相続開始時(お父さんが亡くなられた時)の時価で評価し、それを相続したものとして扱うことになります。

寄与分

Q12 私は、父親の営む自営業を長年手伝ってきましたが、利益は全て父親が受け取り、私は、わずかな小遣いをもらうだけでした。父親の事業に対する私の貢献は考慮してもらえないのでしょうか。

A 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をされた場合には、寄与分として考慮されることになります(民法904条の2)。

しかし、現実問題として、寄与分をどれだけ認めるかを決めることは大変難しいことです。したがって、このような方がおられる場合には、遺言書を書いておいてもらわれるのがいいでしょう。

必要書類など

Q13 相続財産の不動産の名義を変えたり、預貯金の解約をするためには、どのような書類が必要でしょうか。

A 相続関係を証明するための書類として、被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、法定相続人の戸籍謄本、住民票などが必要となります。但し、調停調書や遺言書がある場合、一部が不要な場合もあります。

加えて遺産分割協議書または遺産分割調停調書、預貯金の場合はこれらに代えて全員による相続届け(代表者指定)が必要となります。遺言書がある場合は遺言書も必要です。

借金・負債が多い場合;相続放棄・限定承認

Q14 父親は、事業をしており沢山の負債を抱えていました。明らかに資産より負債の方が多いようです。負債を引き継がなければなりませんか。

A 自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、相続しなかったことになりますので、資産も相続できませんが負債を引き継ぐこともなくなります。しかし、相続財産を処分したりすれば、放棄を出来なくなりますので要注意です。

Q15 父親は、生前、知人などから借金をしているようでしたが、誰から幾ら借りているのかわかりません。後から、大きな負債が出てきたら困るのですがどうすればいいでしょうか。

A 限定承認という制度があります(民法922条)。法定相続人全員がこの申立をすれば、仮に負債が遺産の範囲を超えていても、遺産を全て処分して弁 済すれば、それ以上に相続人の持ち出しで返済しなくてもいいことになります。逆に、実際には負債が少なく、弁済して余ったものは、相続人が取得できま す。

これも、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に手続きをしなければなりません。

生命保険金の扱い

Q16 生命保険金は、相続でどのように扱われますか。

Aⅰ 生命保険の死亡保険金は、保険契約で指定された受取人に対して支払われるものなので、相続財産ではありません。したがって、遺産分割の対象ともなりません。

住宅ローンを借りるとき、借り主に、死亡保険金受取人を貸し主とする生命保険を掛けさせ、万一借り主が死亡した場合、貸し主は生命保険金から残債権を回収できるようにしている例が多いようです。

Aⅱ また、相続放棄や限定承認の申立をしても、死亡保険金は受け取れます。

相続人の不存在

Q17 仮に、最初から子どもも兄弟姉妹もなく、妻である母親が先に死亡している場合はどうなりますか。

Aⅰ 法定相続人がおられない場合、原則として遺産は国に帰属することになります。但し、遺言書を作成することにより、遺言者の意思に従って法定相 続人でない個人や団体に遺贈することが出来ます。このようなケースでは、自分の財産を有効に使ってもらうため、元気なうちに遺言書を書いておかれることを お勧めします。

Aⅱ(特別縁故者制度)

法定相続人がおられず、遺言もない場合に、被相続人と生計が一緒であった人、被相続人の療養看護に務めた人その他被相続人と特別の縁故があった人は、家庭裁判所に請求することにより、遺産の一部または全部が与えられることがあります。

遺言書とは

Q1 遺言書とはどのようなものですか。

遺言書作成の目的

Q2 どのような場合に遺言書を作成するのでしょうか。

-

法定相続人の中でも、特に世話になった人に、法定相続分より多くを相続してもらいたいとき。

例えばお子さんがない場合、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となりますが、疎遠な兄弟姉妹、自立している兄弟姉妹に4分の1を渡すよりも、糟糠の妻に全ての遺産を残したいと考える方が多いようです。そのような場合は、遺言で明確にしておかれる必要があります。子供の中でも、特に自営の事業(農業なども含めて)を手伝ってくれた子や、療養・看護で世話になった子に多くを残したいと考える方が多いようです。このような場合も遺言で明確にしておかれることが大切です。 - 事業を特定の相続人に承継させるためには、遺言書で、事業承継者に自社株を取得させるなどの手当てをしておく必要があります。相続人間で、争いが生じると、将来の事業運営に大きな支障が生じることがあります。

-

死後の争族を避けるため。美田(遺産)を残しても、遺産をめぐって相続人が争うようでは安心して死にきれません。

自分の財産は少ないから、家だけだから、子ども達は仲良くしているから遺言がなくても大丈夫を思っておられる方が多いのですが、相続で揉めるか揉めないかに、遺産の大小は関係ないようです。特に、遺産が家(不動産)のように分け難いものに偏っている場合は要注意です。仲の良かった兄弟姉妹が親の相続をきっかけとして絶縁状態になる例が増えています。このようなことにならないように、手当てをしておかれることが大切でしょう。 - 法定相続人の中に、所在不明者がいる場合。所在不明者がいると分割協議が極めて困難となりますから、遺言書作成により遺産分割協議をしなくていいようにしておかれるといいでしょう。

- 法定相続人がいない場合。この場合、遺言書もないと、原則として遺産は国に帰属することになるので、世話になった人に遺産をもらって欲しい、自分の遺産を社会の為に有効に役立てて欲しいとの思いを実現するためには遺言が必要です。

Q3 法定相続人でない人に遺産を残すとは、例えばどのような人や団体に渡そうとされるのでしょうか。

Aⅰ いろいろなケースがあります。例えば、内縁の妻・夫。法定相続人ではないが看護などで世話になった子の嫁、孫などの親族。お世話になったご近所の方、地元自治会、高齢者施設、宗教団体等。また福祉など公益公益活動推進のために福祉団体やその他公益活動をしている団体に遺贈される方もあります。最新の医学研究や母校のクラブ活動の為に使ってもらえるようにしたいという方もおられます。

Aⅱ 多額の財産をお持ちの方の中には、相続課税を1代飛ばすため、あるいは所得分散の目的で、一部の遺産を孫に遺贈される例もあります。

Aⅲ 愛犬などペットに遺産を残したいと思われる方もあるかもしれませんが、動物は権利義務の主体になれませんので、それはできません。

遺言の種類

Q4 遺言書には、どのような種類がありますか。

A 自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。

自筆証書遺言

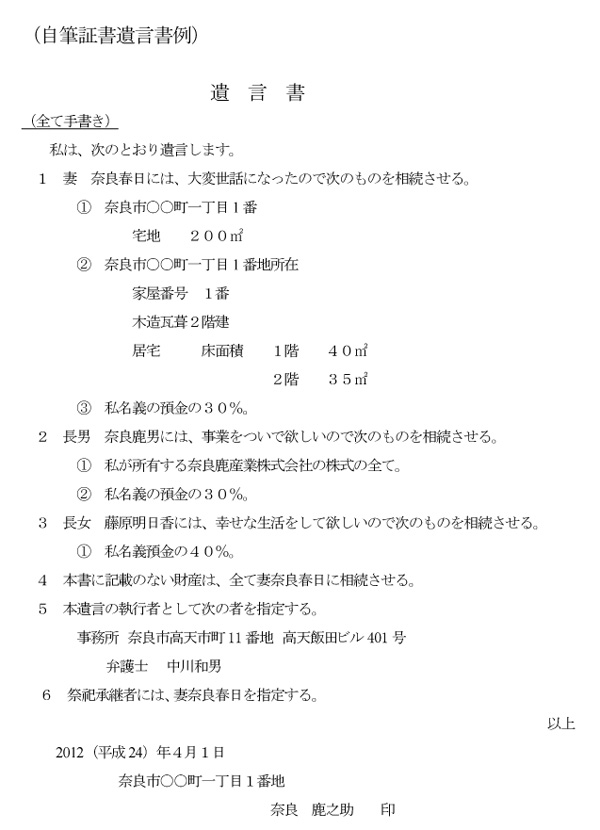

Q5 自筆証書遺言の書き方を教えてください。

A 全文と日付、氏名、住所を自書(手書き)し、印を押すことが必要です。

内容は、第三者が見ても分かるように正確に書かれていないと役に立たないことがあります。書いた後に、専門家に見ておいてもらわれることが大切です。

Q6 夫の死期がせまって意識がないので、妻である私が、夫に代わって夫の遺言を作成してもよろしいか。

A あくまでも自書ですから奥さんが代わりに書くことはできません。弁護士であっても代わりに書くことはできません。あくまでもご本人の意思に基づき、ご本人が書かれる必要があります。

公正証書遺言

Q7 公正証書遺言はどのようにして作成するのですか。

A 各地に公証人役場があり(奈良県内では、奈良市と大和高田市)、そこに公証人がいます。

遺言をしようとする人が、直接希望する内容を公証人に伝え、公証人がそれを公正証書の遺言にします。この場合、証人2人に立ち会ってもらう必要があります。相続人となる人や受遺者、これらの人の配偶者、直系血族は証人になれません。

手数料は、遺産の額などを基礎に算出されることになっており、数万円から十数万円になるケースが多いようです。

事前の予約が必要です。

Q8 病気・ケガで公証人役場まで行くことが出来ない場合はどうすればいいのですか。

A そのような場合、病院などへ出張して作成してもらうことが出来ます。しかし、公証人役場へ出向く場合以上に日にちがかかりますので日程にゆとりを持っておくことが必要です。

どちらの方式を選ぶか

Q9 どちらの方式で遺言書を作成するのがいいのでしょうか。

Aⅰ 自筆証書遺言の長所と短所

何といっても、何時でも手軽に作成できるのが利点です。しかし、死後、家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。また、紛失の心配があるのと、本当に遺言者の自由意思で作成されたのかどうかが争いとなるケースがあります。

Aⅱ 公正証書遺言の長所と短所

作成時に、証人2人に立ち会ってもらう必要があることや公証人の手数料が掛かるという作成時の負担はありますが、検認が不要であること、証人が立ち会い専門家である公証人が作成しているため遺言者の自由意思で作成されたことが争いになることがほとんどないという利点があります。そして、作成時に正本と謄本が遺言者に渡され、そのうえで公証役場にも遺言者が120歳に達せられるまで保管されますので、紛失などの心配もありません。

Aⅲ 法律上はどちらの方式の遺言書も効力は同じなのですが、上記の説明からもお分かりいただけるように、現実には公正証書遺言の方が処理をしやすいようです。したがって、私としては公正証書遺言をお勧めします。

急ぐ場合の対策・死因贈与契約

Q10 遺言をしたいのですが、自分で文章を手書きすることが出来ません。公証人に連絡しましたが、5日以上先になるとのことです。主治医の説明によると、それまで私の意識がはっきりしているとの保障はないとのことです。内妻に全ての遺産を残したいのですがあきらめなければなりませんか。

A 長い文章を書くことはできなくても、ご自分の署名を出来るようでしたら、内妻の方との間で「死因贈与契約書」(贈与者の死亡時に効力が生じる贈与契約)を交わすことにより、同様の目的を達することが出来ます。生前贈与と異なり、遺贈と同様の課税となります。但し、贈与者の自由な意思で契約が締結されたことを明確にするため、弁護士など第三者の立ち会いや印鑑証明書を添付されておくこと、そのうえで日付け確定証明をもらっておくことが大切です。

他に、証人3人以上の立ち会いでする特別方式の遺言作成方法もありますが(民法976条)、あまり利用されていないようです。

遺言書作成後気持ちが変わった場合

Q11 よく世話をしに来てくれる孫に遺産を残す遺言書を書いたのですが、そのことを知った孫は、急に態度が横柄になり、来ることも減りました。今では、そのような遺言書を作成したことを後悔しています。

A 遺言書は、何度でも書き直すことが出来ます。気持ちが変われば書き換えをして下さい。しかし、遺言の内容を早くから口外すると、いろいろとトラブルが生じる原因となりますので口外することには慎重であって下さい。

遺言執行者

Q12 遺言書案では、遺言執行者が指定されていましたが、どのような意味があるのですか。

A 必ず必要なものではありませんが、指定しておくと、預貯金の解約、名義変更、遺言書の内容にしたがった分配などを執行者が単独で出来るので便利です。執行者に不動産の処分権限を与えることも出来ます。

死因贈与契約の場合にも、死因贈与執行者を指定しておくことが出来ます。

遺言書作成に際してお願いしたいこと

- 死に際に、生前お世話になった家族などに感謝の気持ちを伝えることは、現実的には難しいようです。是非、遺言書の付言として、感謝の気持ちを伝えてください。

- 遺言の目的は、相続によって残った人たちが困らないようにすることです。そのことを念頭において内容を考えてください。例えば、子には遺留分がありますので、一部の子どもの遺留分を侵害するような極端な遺言をされると、相続人間でし烈な争いを勃発させることになりかねません。

- 偏りのある内容の遺言をされる場合には、何故そのような内容にされたのか、相続人が納得できる説明を付言に書いてください。但し、特定の相続人を非難するような内容は、火に油を注ぐ結果となりますのでご注意ください。

- 自筆証書遺言の場合は、ご自分の考え通りの効果が生じるのか、是非専門家の点検を受けてください。

- 早めに書かれることをお勧めします。遺言書を残す必要性は認識しつつも、もっと先でいいと考えておられる方が沢山おられます。しかし、老化が進むと、書く意欲や能力がなくなり、結局なにも書くことができず、後に残された関係者が困られることがあります。

- 口頭で、自分の気持ちを言われる方がありますが、聞く人によって理解が異なるなど、争いの基となるケースが多いようです。そもそも法律上、有効な遺言とは認められませんので、口頭で伝えることは避け、必ず形式の整った遺言書を作成してください。

高齢者の財産管理の問題点

Q1 私は、もうすぐ80歳になります。一人暮らしなので、将来認知症になったり、動けなくなったりした場合のことを考えると不安です。どのようなことを考えておけばいいのでしょうか。

A 高齢になると、心身の衰えが進み、若い元気な時と比べると、次のようにいろいろな問題が生じてきますので、その対策が必要となります。

- 比較的元気な方では、悪徳商法に狙われ、必要もない物を高額で買わされる被害に遭われるケースがあります。

- 意識は、しっかりしていても、足腰が弱り自分で銀行などへ行けなくなられるケースもあります。

- 認知症などで判断能力が衰えると、銀行で預金を引出すことが出来ないばかりか、自宅での現金管理も出来なくなっておられる方があります。

悪徳商法の被害に遭わない為に

Q2 電話で浄水器を買わないかとの勧誘を受け、断り難いのでつい応じてしまったところ、次々といろんなところから電話がかかるようになり困っています。

A 断ることに、遠慮は要りませんので、明確に断られることです。ご自分でどうしても断りにくいような場合には、弁護士に依頼して断ってもらう方法もあります。

日頃から、気軽に弁護士に依頼出来るように、ホームロイヤー契約(顧問契約)を結ばれる例もあります。顧問料は、月1-2万円の例が多いようです。

銀行預金などの管理

Q3 足が悪くなって銀行へ行くことも不自由になりました。これからもっと悪くなり歩けなくなったらどうすればいいのでしょうか。

A 市町村の社会福祉協議会で、預貯金の出し入れの代行をしているところもありますので、お住まいの地域の社会福祉協議会に問い合わせてみてください。

ない場合には、弁護士との間で財産管理契約を締結して、委託することも考えられます。

任意後見契約

Q4 今は、自分で財産管理をしていますが、将来認知症になった場合にどうなるのか不安です。

A 将来、判断能力がなくなった場合の財産管理と療養監護をしてもらうために、あらかじめ自分で選んだ人との間で契約をしておく方法があります。

それが、任意後見契約という制度です。頼む相手は、誰でもいいのですが、信頼できる身内か弁護士など専門家に頼まれるのがいいでしょう。

この契約は、公正証書でしておく必要があります。

成年後見人

Q5 叔母が、認知症で、とても財産管理を出来る状態ではないようです。どうすればいいでしょうか。

A 家庭裁判所に、後見開始と成年後見人選人の申立をしてください。多少、判断能力が残っている場合には、保佐人、補助人を選ぶことになります。

葬儀・火葬等の委託

Q1 私には、日頃から付き合いをしている身内がありません。死後の葬式などをきちんとして欲しいのですがどうすればいいのでしょうか。

A 近頃は、生前に、葬儀会社やお寺、教会などとの間で、葬儀・火葬、供養などの契約をしておく方法があります。これら全体の執行を弁護士に依頼しておかれる方もあります。

相続順位と法定相続分

| 順位 | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 第1順位 | 1/2 | 1/2 | ||

| 第2順位 | 2/3 | いない場合 | 1/3 | |

| 第3順位 | 3/4 | いない場合 | いない場合 | 1/4 |

各相続人の遺留分( 法定相続分に対する割合)

| 相続人の組合せ | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||

| 配偶者と父母 | 1/2 | 1/2 | ||

| 配愚者と兄弟姉妹 | 1/2 | なし | ||

| 配偶者のみ | 1/2 | |||

| 子のみ | 1/2 | |||

| 父母のみ | 1/3 | |||

| 兄弟姉妹のみ | なし |

自筆遺言書